GXリーグが官と民で取り組む市場ルール形成WG(ワーキング・グループ)の一つに「GX人材市場創造WG」があります。GX人材の労働市場を垂直的に立ち上げることをテーマに掲げる同WGでは、GXに関するスキルを定義する「GXスキル標準」を策定しました。同WGの取り組みと、国内政策動向との関係性や今後の展望について、座長を務めるスキルアップNeXt エグゼクティブアドバイザーの小泉 誠氏と、代表リーダー企業である同社代表取締役の田原 眞一氏にお話をうかがいました。

WG立ち上げの背景と意義

小泉氏(以下、小泉):「GX人材市場創造WG」の活動は2年目を迎えます。GX推進の鍵は高度な専門知識と実践力を持つ人材の育成です。現状、大手企業ですらGX関連の専門人材が十分に揃っているとは言えず、さらにGXの取り組みが中小企業に拡大するにつれて、この人材不足はより深刻化するでしょう。

GXは、経済発展と環境指標の両立を目指す中で、新たな人材市場を築く必要性が非常に高い領域です。そのために、GXに関するスキルの標準を作る必要があるのではないかと強く考えています。

田原氏(以下、田原):私も同様の思いがあり、GXリーグの「市場ルール形成の場」にWGを設立し、2023年10月頃から50社近くの参画企業と共に、標準策定に向けた取り組みを始めました。約4カ月間の活動の成果として、2024年5月に発表したのが「GXスキル標準1.0」です。多様な業種の企業から知見を集め、スピード感をもってアウトプットを生み出せたことは、GX推進に向けた重要なステップだと思っています。

「GXスキル標準」の考え方と特徴

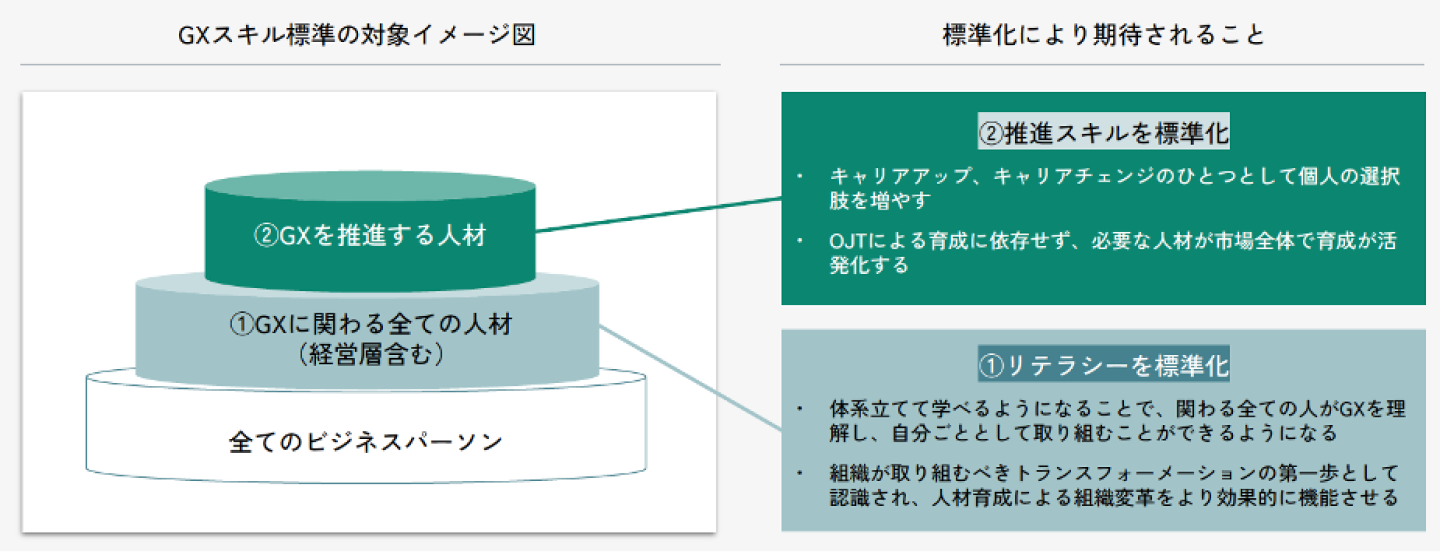

小泉:「GXスキル標準1.0」は、企業がGXの取り組みを実行する上で必要な人材類型とスキルを定義し、体系化したものです。設計の基本は「デジタルスキル標準」の構造を参照して連携しやすいようにしています。具体的には、GXに関わるすべての人が理解しておくべきリテラシー標準(GXSS-L)と、GXを推進する人を対象とした推進スキル標準(GXSS-P)の2本柱で構成され、具体的な人材類型とロール(役割)ごとのスキルレベル(GXSSレベル)を定義しています。

昨年度の成果としては、まず、排出量算定などに関わる「GXアナリスト」と、削減計画を担う「GXストラテジスト」という2つの人材類型について、ロールごとにレベル1から4までのスキルを定義しました。

田原:昨年度の時点では、多くの企業が削減計画を立てている段階だったため、実行フェーズは議論の余地があると考えていました。今年度に入り、具体的な取り組みが始まってきたのを肌で感じていますし、スコープ1、2の削減だけでなく、スコープ3を意識する企業も増えてきています。そうした動向を踏まえて、2期目となる今年度は、GXが実行フェーズに入って必要となる人材類型について議論しているところです。

小泉:どんなに綿密な戦略や計画を立てても、それを動かす人材がいなければGXは進みません。実行フェーズでは、既存の組織を横断し経済合理性だけではない価値軸で各プロジェクトをマネジメントする人材や、取引先や消費者を含めたステークホルダーとのコミュニケーションを担う人材が必要になるでしょう。WGでは、前者を「GXプロジェクトマネジャー」、後者を「GXコミュニケーター」として定義し、それぞれのロールとスキルレベルについて検討しています。

田原:より高度なレベルの定義になると、業界ごとの特殊性や、実務者でないとわからないようなスキルもあるため、一社単独では手に負えません。そこで、WGでは人材類型ごとにグループに分かれ、日々GXに関連する業務にあたっているメンバーが主体的に議論できるよう工夫して取り組んでいます。

労働力問題が顕在化する日本こそ、民間主導のルール形成を積極的に

田原:標準化を進める中で難しいと感じることの一つは、各業界が抱える多様な事情をどのように整理するかです。そこで、必ずしも全員が同意できるものではなくても、「大まかに共通するものは何か」という観点で議論するよう心がけました。全体の8割は共通ルールで、残りの2割を各業界が最適化できるような設計を意識しています。

小泉:こうした民間主導の標準作りは技術標準などではあっても、人材にまつわる標準づくりという点では日本はまだ成熟していません。人材サービスや教育サービス事業者ごとに異なったり、各企業が個別最適化を求める結果、“◯◯流”や“××式”といった独自の表現が乱立してしまいがちです。私はここ6年程各国の標準づくりから、共通的なものの調整度合いについて研究してきました。WGでは標準を共通基盤のように位置づけ、それがある特定の事情やある特定の企業のビジネスに偏らない形で策定する、という点を特に注意しています。

田原:WGの活動も2期目となり、1期目からの継続メンバー企業を中心に “標準”に対するイメージや感覚がだいぶそろってきました。ディスカッションもより主体的になってきていると感じます。

小泉:ボトムアップ型でルールを作っていく風土を、このWGから醸成していきたいですね。2024年12月末に出された政府GX2040ビジョン(案)には、中堅・中小企業の多くはGXを推進する人材が不足している等の課題からGXの取組が進みづらい傾向にあるとあります。我々としては、GX(グリーントランスフォーメーション)の実現には、「人材不足」への対応、「人材育成」の強化、そして「公正な移行の実現」が不可欠と考えます。日本は人口減少、働き手不足が顕在化しているからこそ、こうした人材育成の問題に積極的に取り組んでいくべきだと思っています。2025年こそ「GX人材育成元年」になるのではないでしょうか。

「GX人材育成元年」に向けて「GXスキル標準」をどのように普及させるか?

小泉:「GXスキル標準」は、今年度中にいったんの完成形を作る計画です。そして、次年度以降は、この標準を民間のエコスシテムの中でブラッシュアップし、より使いやすいものへアップデートしていくことが重要です。GXリーグ内はもちろん、産業全体としてどうその仕組みを作っていくかについても考えていきたいですね。

田原:今後は、企業の脱炭素の取り組みも変わっていき、スコープ1、2の削減にとどまらず、スコープ3を含む広範な領域への対応が重要課題になってくるでしょう。サプライチェーン全体での排出削減が求められるようになり、関わる企業はさらに増えます。そのため、私たちは、「GXスキル標準」に準拠したアセスメントサービスの導入を始めました。このサービスを普及させることで、企業が現状を知るところに始まり、人材育成や採用の計画にも役立てられるのではないかと考えています。

さらにその先には、企業のサプライヤーエンゲージメント評価で「GXスキル標準」を用いるという考えもあります。脱炭素の取り組みが進んでいる企業の中には、サプライヤーの中小企業に対して勉強会や実行支援を行っているところもありますが、そうした他社への取り組みが、現状ではなかなか評価されません。もはや、個社に閉じて取り組む段階は過ぎており、可視化しづらい社内外共通の人材・企業の評価に「GXスキル標準」を活用することも有効だと考えています。まずは標準の完成形を作ることに注力していきますが、来年度もWGに採択いただければ、活動をどんどん進化させて、標準に基づいた実績を生み出していきたいですね。

小泉:私も同じ気持ちで、具体的な数字で実績を示すことで、世の中にインパクトを与えたいと思っています。例えば、給与水準の向上やキャリアアップの具体例など、労働市場へのポジティブな影響を可視化したいと考えています。そのためにはやはり、標準という共通のモノサシに基づいて各プレーヤーの情報とデータが繋がる世界を創らなければなりません。そのためには、標準をより使いやすい形にアップデートしていかなければならないと考えています。事業会社への普及促進はもちろんですが、今後は人材サービスや人事コンサルティングといった業種の企業にもぜひ議論に加わってもらい、人材と労働市場が適切にマッチングされる環境をつくるために、一緒に考えていきたいですね。

もう一つ大事なのが、個人への支援です。政府GX2040ビジョンの『公正な移行』を実現するためにはスキル標準が欠かせないと考えます。今時点である産業に従事している人のスキルを標準と照らして計り評価し、移行する新しい産業で求められるスキルを新たに身に着け、移行先の産業で正しくスキル標準に基づいて評価される、これには「モノサシ」としてのスキル標準が不可欠です。移行しようとしている産業で求められるスキルのうち、何を既に習得しているかをスキル標準で評価しなければ、やみくもにリスキリングを行うことになるでしょう。そのようなことでは個人は途方に暮れて立ち尽くしてしまいます。『公正な移行』の実現に伴い、個人のキャリアを国や企業が後押ししていく取り組みも、重要になる中で、引き続きWGとして議論したり、GXリーグの中に新たな場を作らせていただいたりしながら、GX人材市場創造、そして日本の産業強化に貢献していきたいと考えています。